-

近日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)李奎课题组联合香港科技大学(广州)张延林课题组在Cell 子刊 《细胞·基因组学(Cell Genomics)》在线发表了题为“Genomic insights into the demographic history and local adaptation of wild boars across Eurasia”的研究论文。本研究基于欧亚野猪的高精度全基因组数据,首次系统重构了野猪跨欧亚大陆的百万年迁徙路线,并鉴定出中亚野猪群体中调控脂肪代谢与肌肉发育的关键适应性基因(LPIN1 和 ALPK2),揭示了野猪在极端环境中生存的遗传机制。这一发现为理解大型哺乳动物适应性进化提供了新模式,同时为家猪抗逆育种和肉质改良提供了重要靶点。

野猪(Sus scrofa)作为现存分布最广的陆生哺乳动物之一,其跨欧亚大陆的扩张历史与局部环境适应性进化是演化生物学的重要课题。中亚地区作为连接东亚与欧洲的“桥梁”,其野猪群体的遗传特征长期缺乏基因组层面解析。由于该物种是现代家猪的直系祖先,厘清其自然选择机制不仅对揭示物种演化规律具有科学意义,更对提升家猪育种效率、应对气候变化挑战具有应用价值。

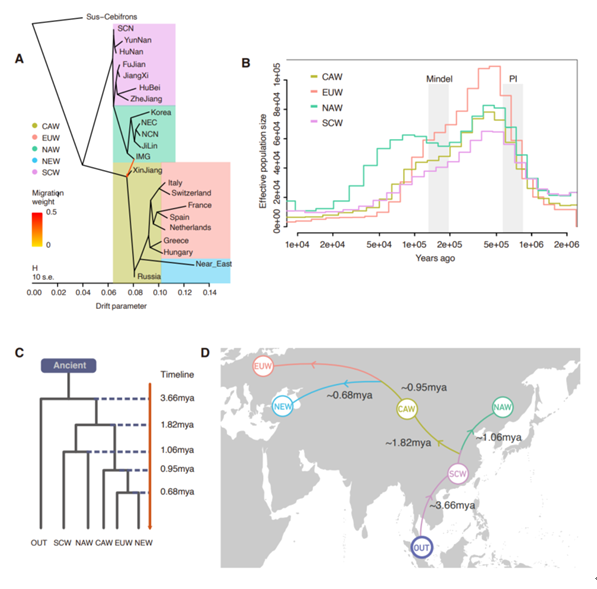

本研究整合47头新测序与49头已公开野猪基因组(涵盖东亚、中亚、欧洲三大群体)数据,通过多维度分析发现:野猪祖先约360万年前与东南亚疣猪分化,随后在180万年前因地理隔离形成中亚与华南初始种群。约100万年前,华南群体沿长江-黄河流域向东北扩张,形成中国东北-日朝韩种群;同期,中亚群体向西经高加索地区扩散,分化出欧洲-近东祖先群。最终在68万年前,欧洲与近东群体因生态位隔离彻底分离,形成现今欧亚三大遗传簇。

图1 野猪种群历史和迁徙路线

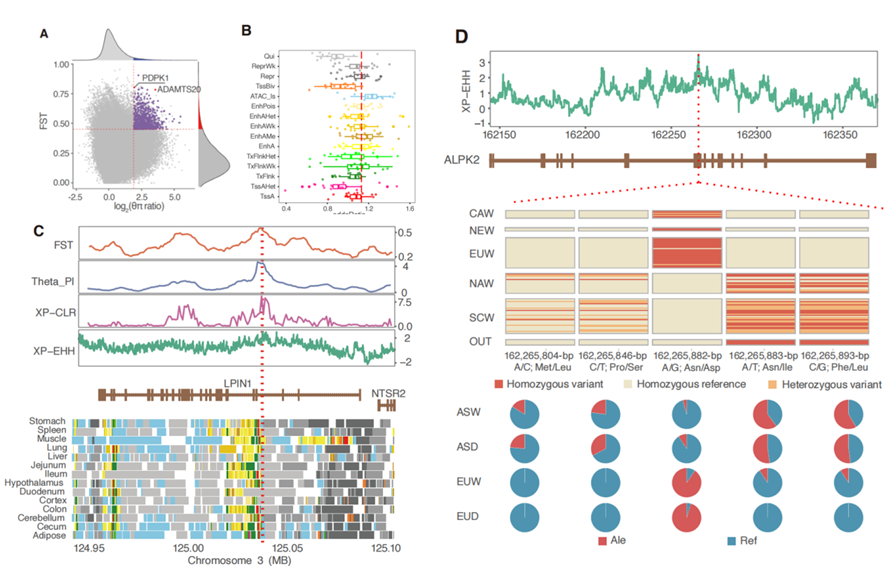

基于中亚与华南野猪群体的全基因组对比发现,中亚野猪适应高纬度高寒环境的适应性突变主要富集于非编码调控区(如增强子、开放染色质区域)。这些区域如同基因的“开关”,通过调控脂代谢、色素合成(ADAMTS20与PDPK1)等关键通路基因的表达,帮助中亚野猪维持皮肤黑色素水平以减少紫外线损伤,同时实现高效产能以抵御低温。进一步通过QTL定位发现,中亚野猪体长、肋骨数量相关基因的调控区被强烈选择,这与"寒冷地区动物体型更大以减少散热"的伯格曼法则相符。

通过对中亚野猪调控区域基因组突变的深入分析,在中亚野猪肌肉特异性增强子区发现两个连锁突变(rs340542212-T/rs324682561-T)。实验证实这些突变可显著提升增强子活性,上调脂代谢核心基因LPIN1的表达,促进脂肪存储以应对低温挑战。此外,ALPK2基因的错义突变在中亚/欧洲野猪群体中完全固定,表型组关联分析证实该突变与背膘厚度、屠宰率等肉用性状存在强相关性。

图2 中亚野猪环境适应性信号鉴定和注释分析

本研究绘制出野猪从东南亚起源至欧亚大陆扩散的“基因组迁徙地图”,揭示了中亚野猪通过非编码调控区变异(如增强子、开放染色质)实现脂代谢重塑、紫外线防护及体型适应的分子机制。这些发现不仅深化了对哺乳动物环境适应“调控优先”策略的理解,更为家猪抗寒、高产育种提供了天然基因资源库(如LPIN1增强子、ALPK2突变),具有重要进化生物学与农业应用价值。

中国农业科学院深圳农业基因组所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)副研究员王子帅为本文第一作者。中国农业科学院农业基因组研究所李奎研究员、白立景副研究员和香港科技大学(广州)张延林助理教授为本文的共同通讯作者。文章的合作者还包括新疆石河子大学黄涛教授,扬州大学宋成义教授,黑龙江农业科学院刘娣研究员、张冬杰研究员,华中农业大学赵书红教授,河南农业大学乔瑞敏教授,瓦赫宁根大学的Martien A. M. Groenen、 Ole Madsen。华西师范大学李明洲校长和中国农业大学李孟华教授为本研究提供了相关指导和帮助。本研究获得了深圳市杰出人才项目(202102),国家重点研发计划(2021Y FD301201和2024YFF0728800)、国家自然科学基金(31972539, 31501933, 32102513)、中国农业科学院科学中心项目(CAAS-BRC-LP-2025-01)和深圳市科技计划等多项经费支持。

ISSN 1673-4645

CN 11-5435/S

主管:中华人民共和国农业农村部

主办:中国农业科学院农业信息研究所

CN 11-5435/S

主管:中华人民共和国农业农村部

主办:中国农业科学院农业信息研究所

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电话:010-82109662

E-mail:zhuye@caas.cn

邮编:100081

电话:010-82109662

E-mail:zhuye@caas.cn

版权所有 © 《中国猪业》编辑部